Our Business 事業紹介

教えて!堆肥化のこと

堆肥化の目的

1汚物感を解消し取扱いを容易にする

有機性廃棄物、特に畜ふんなどは悪臭やベトベトしていて汚物感があり取扱いが容易ではありません。 これは水分が高いことと有機物の腐敗が原因です。 堆肥化により水分を低下させ、有機物をある程度分解させることにより取扱いが容易になります。

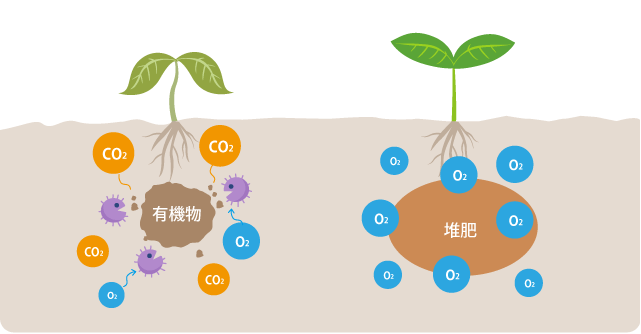

2有機物の分解

微生物が有機物を分解する際は酸素を消費し、二酸化炭素を発生させます。 土壌中で有機物の分解が起きると酸素が欠乏し、土壌や作物に悪影響を与える可能性があります。 堆肥化によりある程度の有機物を分解させておくことが必要です。

3病原菌、寄生虫卵、雑草種子の死滅・不活性化

堆肥化の過程で有機物が分解される際に発酵熱が発生します。この高温により病原菌、寄生虫の卵や雑草種子が死滅または不活性化します。

4保存性アップ

堆肥化することにより長期の保存が可能になります。

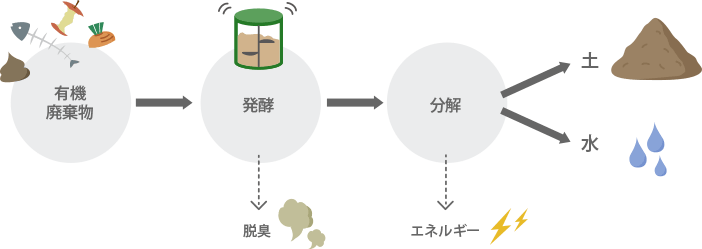

有機性廃棄物を堆肥にする流れ

有機性廃棄物とは、成分が動植物に由来する廃棄物のことです。

例えば、家畜ふん尿や、食品等の製造工程から生じる野菜かす・醸造かす・発酵かす・魚および獣のあら等の固形状の不要物などです。

堆肥は微生物が分解しやすい有機性廃棄物を分解することで出来上がります。

その工程を人為的にスピードアップさせることを堆肥化と言い、微生物が活動しやすい環境を作り出すことが必要です。

一般的には好気性の微生物による分解、好気性発酵により堆肥化を行います。

好気性発酵に必要な条件

好気性発酵は好気性微生物の活動により行われます。好気性の微生物が活動する条件を作り出し、維持することが重要です。

好気性の微生物は呼吸するために空気が必要です。

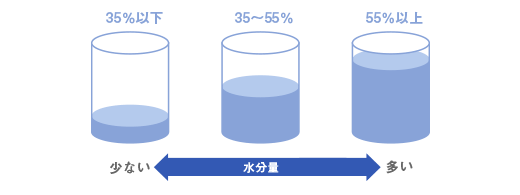

また活動するための栄養源、水分が高過ぎると通気性が悪化、また水分が少なすぎても微生物の増殖が抑制されますので適切な水分調整も必要です。

堆肥化に関与する微生物は30度以上の環境温度で活発化し、病原菌、寄生虫の卵や雑草種子が死滅または不活性化するためには60度以上の温度が必要です。

水分の蒸発にも関係していますので温度のコントロールが必要となります。

好気性微生物

堆肥化のための微生物は原料中、空気中、畜舎などに自然に存在しています。

均一な空気の供給

発酵に必要な好気性微生物は空気(酸素)が不可欠です。

なぜなら好気性微生物は空気を利用して有機物を分解する酸化分解を行い、酸化反応による発酵熱を発生し、水分の蒸発を促進するからです。

堆肥化のプロセスでは原料中に適切な「1.通気を行うこと」が重要なポイントです。

次に、「2.堆肥化処理前に適切な水分調整を図る」「3.原料中への適切な通気を継続させる」ことも大切です。

撹拌や切返しを定期的に行うことにより、空気との均一な接触をさせ、発酵ムラを生じさせません。

しかし過度な撹拌や切返しは内部温度を低下させ、堆肥化をスローダウンさせてしまいますので、適切であることが大事です。

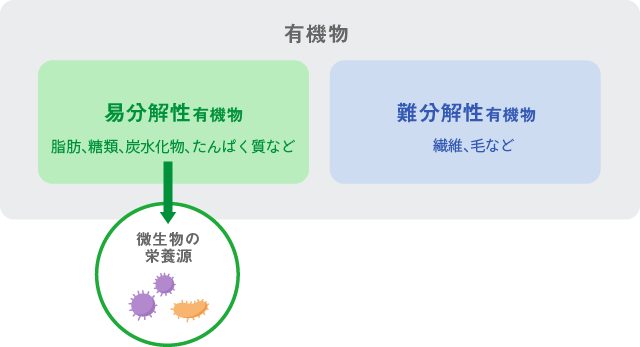

栄養源

有機物には分解されやすい有機物(易分解性有機物)と分解されづらい有機物(難分解性有機物)があります。

微生物の栄養源となるのは主に分解されやすい易分解性有機物です。

易分解性有機物を多く含む家畜ふんなどは微生物のための栄養が豊富だと言えます。

適切な水分量

水分が高過ぎると通気性が悪化、また水分が少なすぎても微生物の増殖が抑制されますので適切な水分調整が必要です。 堆肥化する原料の水分を適切に維持することにより処理時間を短縮することにつながります。

適切な温度

好気性微生物は空気を利用して有機物を分解する酸化分解を行い、酸化反応による発酵熱が発生します。

好気性発酵が促進されてくると内部温度は60度以上に上昇します。それにより水分が蒸発、病原菌や雑草の種子が死滅、不活性化します。

外部環境の影響を防ぐこと、高温の通気を行うことにより安定した発酵状態を維持することが可能です。

堆肥を使用することのメリットは?

堆肥を適切に使用することで植物に養分を供給するとともに、土壌の化学性・物質性・生物性を改善し地力を高めることにより作物の安定増収を望むことが出来ます。

堆肥は植物と土壌の両方に優しい肥料なのです。

化学肥料は肥料成分としては優れていますが土壌中の微生物は有機物が供給されないため死滅してしまいます。

微生物による団粒構造の土づくりが止まると地力が低下し、植物は病気や害虫に弱くなり、殺菌剤や殺虫剤を使用することになります。

代表的な堆肥化処理施設

堆肥化を行う施設には堆肥舎で堆積する「堆積方式」と撹拌に機械を使用する「撹拌方式」の2つが一般的です。 撹拌方式には開放型と密閉型の2種類に分かれます。 よって、堆肥化を行う方法は堆積方式、開放型の撹拌方式、密閉型の撹拌方式の3種類になります。

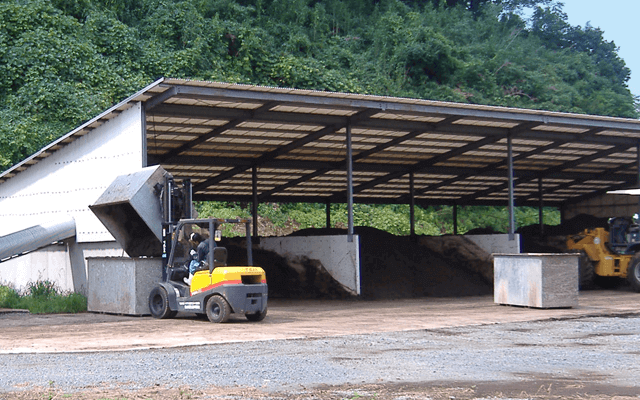

堆積方式(堆肥舎)

切り返しをショベルローダー等で行い、長時間の堆積で堆肥化する方法です。

- 初期投資が少ない

- 長期間の処理が必要

- 広い作業面積が必要

- 気温の影響を受けやすい

- 臭気対策が難しい

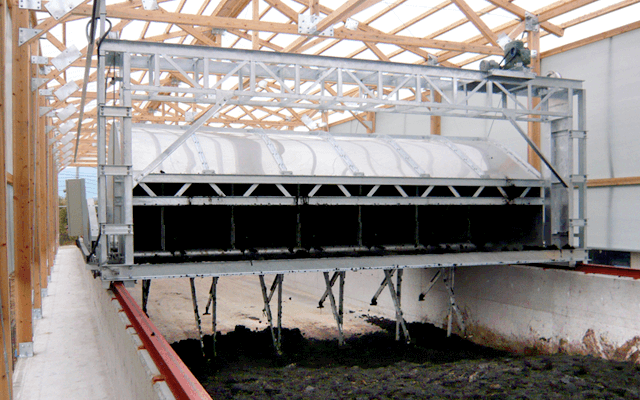

開放型撹拌方式(ロータリー、スクープ撹拌)

材料を定期的に撹拌し少しずつ移動させながら堆肥化させる方式です。

- 適切な水分調整が必要

- 機械以外にコンクリ工事、建屋等の設備が必要

- 気温の影響を受けやすい

- 臭気対策が難しい

密閉型撹拌方式(コンポ)

断熱された円筒形の発酵槽に材料を投入し内部の撹拌羽根と通気により堆肥化させる方式です。

- イニシャルコストが高い

- 設置面積が少ない

- 臭気対策が容易

- 気温の影響が少ない

コンポ富士SKシリーズに関するお問い合わせ

お問い合わせ Contact

メールフォーム、お電話、FAXからお問い合わせいただけます。

製品情報や事業内容などお気軽にお問い合わせください。